유교적 전례에 근거를 둔 차례상 차리기와 지방 쓰는 법.

어른들이 차차로 돌아가심에 따라 유교식 교육을 배우지 못한 현대인들이

명절때나 제사때를 만나면 당혹스러워 하게 됩니다.

설과 추석 명절의 차례상 차리는법과 지방을 쓰는 법 입니다.

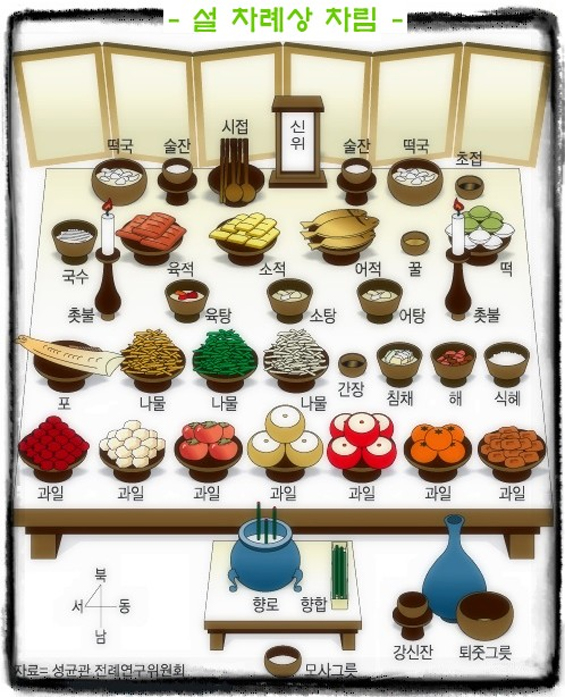

설 차례상 차림(일명 : 떡국 제사)

추석 차례상 (일명 : 송편제사)

일반 기일 제례차림 (일명 : 국밥제사)

시대가 바뀌고 종교가 다르므로 꼭 똑같이 따를 필요는 없습니다.

하지만 근본은 알아야 변형이 가능합니다.

즉, 차례상과 제상상에는 돌아가신 분이 생전에 좋아하시던 음식과 가족들이 즐기는 음식으로

대체해도 좋습니다.

차례상과 제사상의 표본은 옛날시대에 그 시절에 음식을 위주로 한 것이고

지금 우리는 과거 당시의 기준으로는 미래사람들입니다.

'소고기 산적' 대신 '캔터키 후라이드치킨'을 올려도 되고...

굴비 대신 '광어 회'를 올려도 좋습니다.

먹지도 않는 옥춘팔보(꽃무늬 사탕과 별모양의 사탕) 대신 과일사탕과 초콜렛으로 부침 대신 피자 등.

이렇게 고인이 생전에 좋아하던 음식으로 바꿔도 된다는 것입니다.

다만, 이것을 핑계로 정성이 부족하지는 말아야 겠습니다.

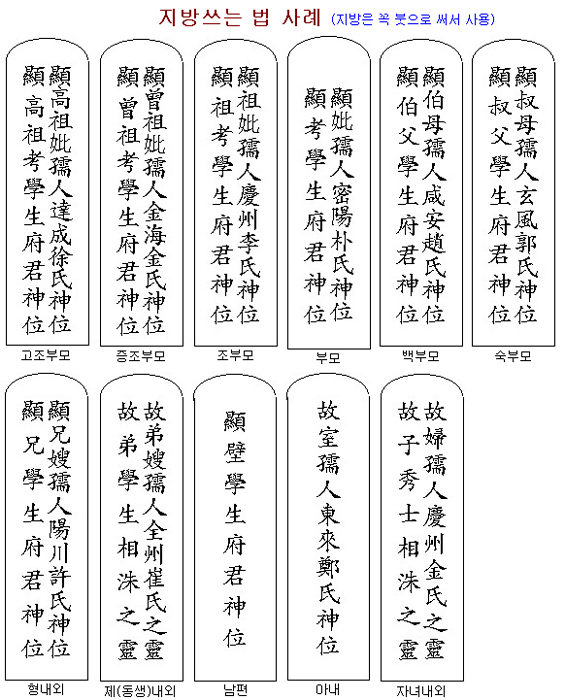

지방은 성균관 제례도감에 따르면 반듯이 한지에 먹을 갈아서 붓으로 쓰도록 명기하고 있습니다.

이것도 차례상을 설명한 것처럼 꼭 그와 같이 따를 필요는 없습니다.

옛날에는 한지와 먹, 붓이 상용했던 시절이었지만...

지금은 프린터 용지, 볼펜이 상용되는 시대입니다.

그러니 더 나아가 컴퓨터로 작성하고 프린터를 하는 시대라는 것입니다.

1. 종이재단법 ㅇ 지방에는 원래 정해진 규격이 없지만 신주를 약식화한 것이므로

신주의 체제에 유사하게 제작하는 것이 좋을 것입니다.

전통적으로 지방은 깨끗한 한지에 길이는 주척(周尺)으로 한자(尺) 두치(寸)이고

너비(幅)가 세치(寸)인 바 길이는 22cm 에 너비가 6cm정도입니다.

이 크기에 맞추어 직사각형으로 절단하여 위쪽을 둥글게 오려서 만들었습니다.

위를 둥글게하고 아래쪽을 평평하게 하는 까닭은

천원지방(天圓地方:하늘은 둥글고 땅은 평평하다)을 상징한 것입니다.

2. 지방서식(紙榜書式) ㅇ 기제(忌祭)때 가문(家門)에 따라 단설(單設 : 돌아가신 본인 한 분만을 제사 지냄)로 도 지내고,

합설(合設 :돌아가신 내외분을 함께 제사 지냄)로도 지냅니다. 현대에는 거의 합설로 지냅니다.

ㅇ 지방(紙榜)을 쓸 때 단설(單設)일 때는 돌아가신 분 한분만을 쓰고,

합설(合設)일 때는 돌아가신 내외분(內外分)을 함께 씁니다.

만약 전후취(前後娶)일 때는 세분을 함께 써야 합니다.

이때 서고동비(西考東비 :서쪽은 고위(考位)이고 동쪽은 비위임)이므로 좌편에 남자의 신위를 씁니다.

ㅇ 아내의 제사에는 자식이 있어도 남편이 제주(齊主)가 되고

장자(長子)의 제사에는 손자(孫子)가 있어도 아버지가 살아 계시면 아버지가 제주(齊主)가 되며,

남편의 제사일 때는 자손(自孫)이 없을때만 아내(妻)가 제주(祭主)가 됩니다.

ㅇ 지방(紙傍)을 쓸 때는 관직(官職)이 있을 때는 그 품계(品階)와 관직(官職)을 쓰고,

관직이 없을 때는 남자는 학생(學生) 또는 처사(處士), 수사(秀士)또는 수재(秀才)라고 쓰며,

여자는 유인(孺人), 여사(女士)라 씁니다.

ㅇ 조선조(朝鮮朝) 때는 남편(男便)이 9품이상의 관직자(官職者) 일때

그 아내에게 외명부(外命婦)의 품계(品階)를 주었으므로

지방을 쓸때 남편이 9품이상의 관직이 있으면 아내도 그에 상응하는 품계를 쓰는데

조선조 후에는 그런 제도가 없으므로 여자 자신이 관직에 있었을 때만 그 관직을 써야 합니다.

ㅇ 벼슬이 없었던 분의 경우에는 관작 대신에 처사 또는 학생이라고 쓰는데,

조선시대에는 이 말이 과거 시험을 준비중이던 예비 관원의 신분을 가진 사람들을 지칭하던 용어입니다.

근래에는 "현고학생부군신위(顯考學生府君神位)"와 같이 쓰는 것이 관습처럼 되어서

이를 마치 지방 문안의 표준인 것처럼 여겨 관직을 지낸 사람이건 아니건 이렇게 쓰는 경향이 있는데,

이는 매우 잘못된 풍습이라 할 수 있습니다.

ㅇ 오늘날에도 공직에 있었던 분들의 지방에는 당연히 관직을 써야 하고,

일반 사회 단체나 기업체 등에서 중요한 직위에 있었던 분들 모두 공공의 성격을 가지고 있기 때문에

공직에 준하는 것으로 볼 수 있기 때문입니다.

다만 관직을 쓸 때는 대표적인 직함 하나만을 간략하게 쓰는 것이 좋습니다.

ㅇ 박사, 석사, 학사와 같은 학위를 가진 분은 그것을 쓰는 것도 좋을 것입니다.

예전의 진사나 생원도 일종의 학위로서 신주나 지방에 쓰였기 때문입니다.

ㅇ 여성의 경우에는 오늘날은 남편의 벼슬에 따라 봉작하는 법이 없으므로 봉작은 쓸 수 없습니다.

따라서 남성의 경우에 준하여 쓰는 것이 좋을 것입니다.

곧 관직이나 사회적 직함 또는 학위를 쓰는 것이 무방하겠습니다.

관직이나 사회적 직함은 전통 시대의 봉작과 같은 성격을 지니기 때문입니다.

이는 남녀 평등의 정신을 나타내는 것이기도 합니다.

또한 일정한 직함이 없는 여성은 그냥 유인이라고 쓰는 것도 좋을 것 입니다.

조선시대에도 봉작을 받지 못한 여성은 모두 유인이라고 썼기 때문입니다.